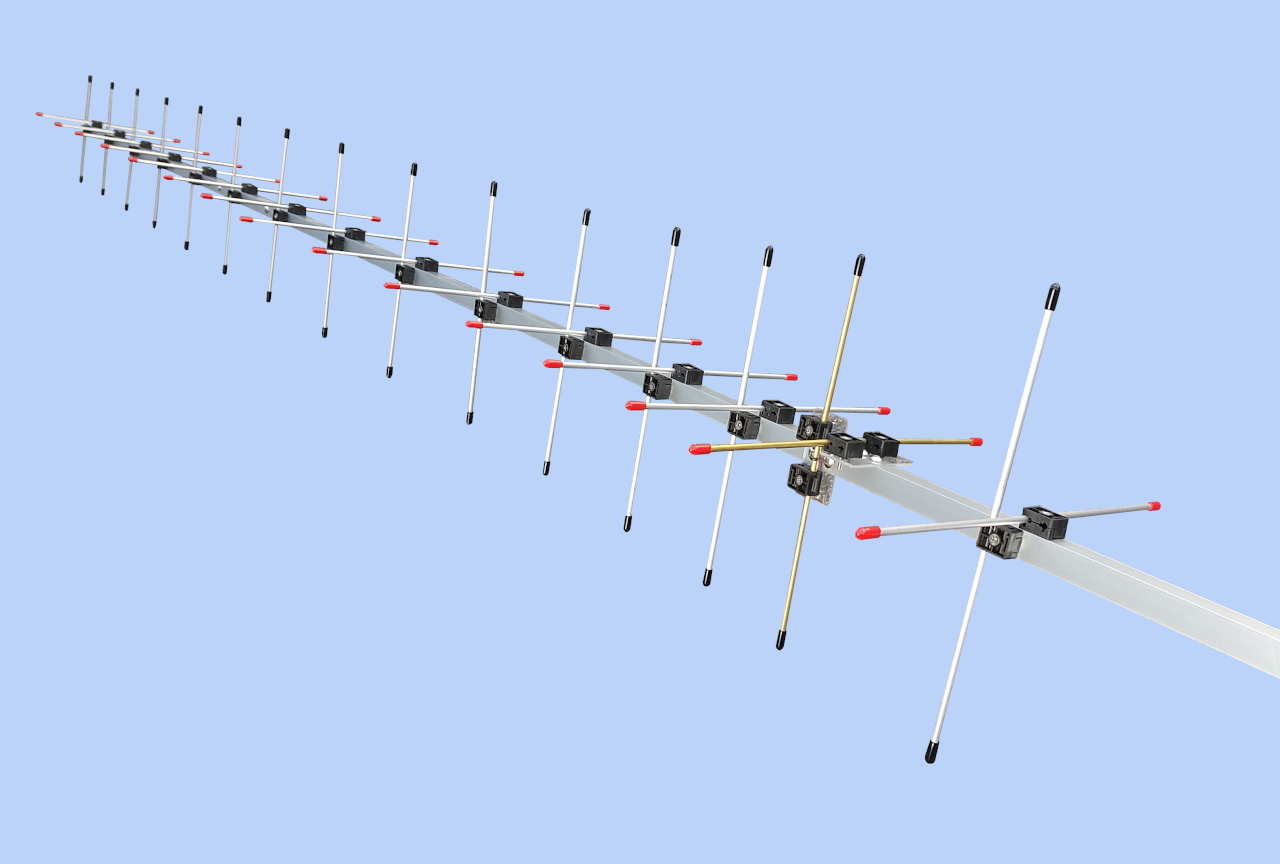

GreenCube特化型15エレクロス八木の製作

12月

21

2022

クロス八木となれば90°位相をずらして円偏波にすると言うのが常套ですが、GreenCubeは水平・垂直を切り替えた方が確実に受信できる様なので、クロスを単に水平・垂直自動切替的にスタックしようと思い立ちました。

スタックケーブルは6エレ2mクロス八木を製作したときと同じ形式のQマッチにし、アンテナリードケーブルを同じ長さにします。いつか円偏波アンテナに作り替えたいと思った時は、1/4λのリード線用延長ケーブルを左又は右に繋ぐことによって左旋回、右旋回ともに可能となります。

WEBを参照させて戴いたJA1CPA 中村氏、GC向け垂直・水平の切替をアドバイス戴いたJK2XXK 戸根氏、

クロス八木円偏波無しスタックの有用性を後押しして戴いたJS2GGD 小口氏に感謝致します。

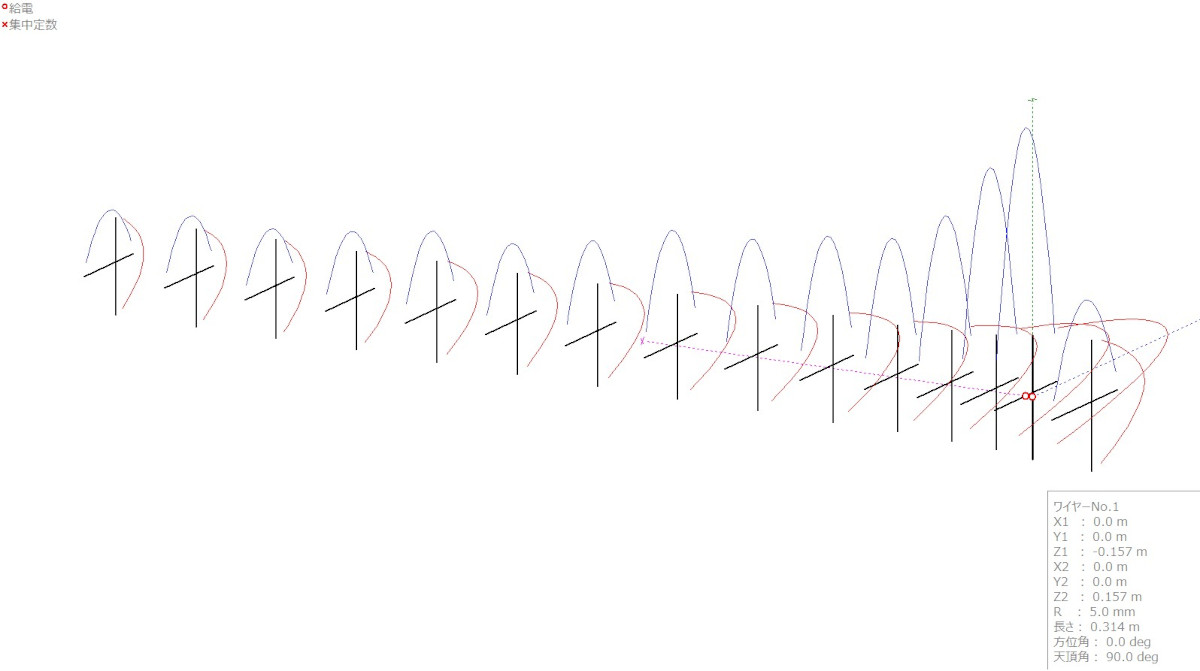

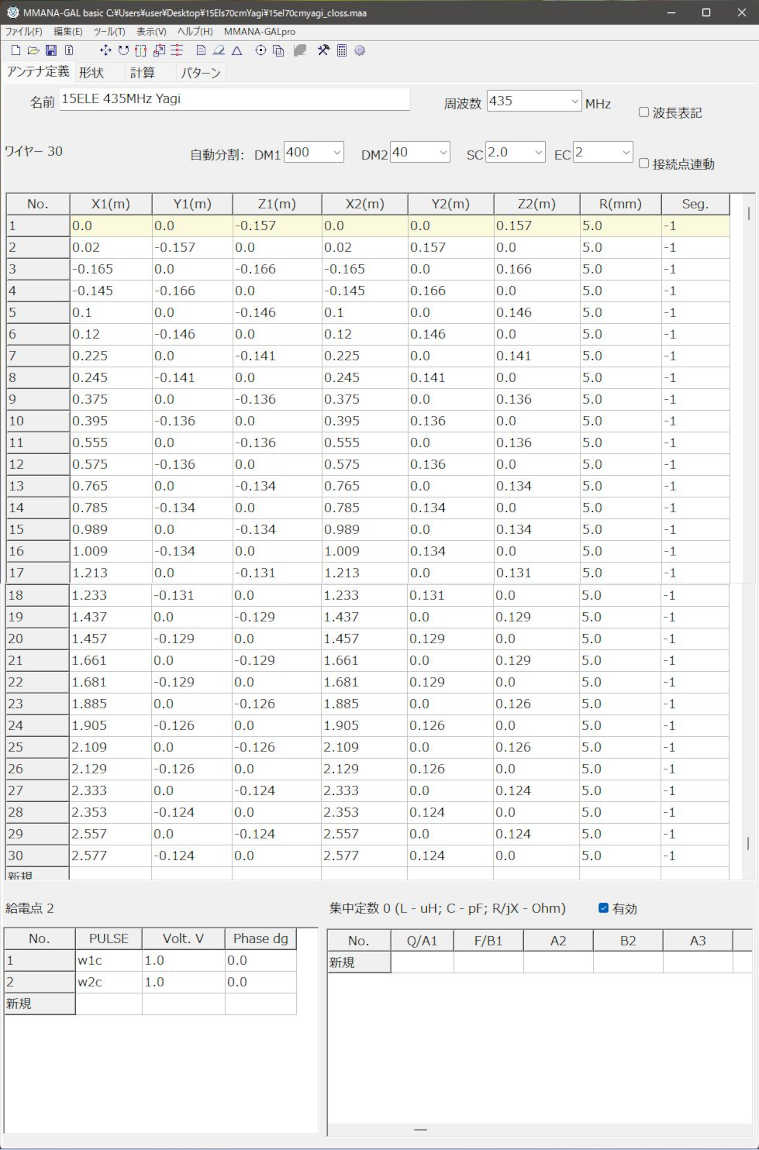

MMANA-GAL Basicを使ってシミュレーション

- 詳しくは衛星追尾用2mアンテナの製作(テスト編)を参考にしてください。

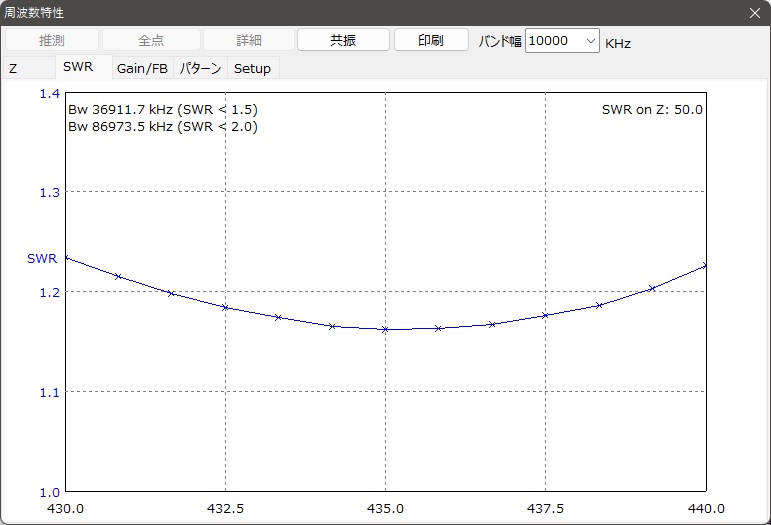

- SWR はもう一メモリ分下げたかったのですがなかなか難しい作業でした。

- GAIN はスタック(円偏波ではなく)した時ゲインが少し (3dBほど)下がったとしても12dBiほどは確保したいという意図で実用域 15.5dBi前後としました。

- FB比 については20dB以上確保したいところですが、全て良しとは行かず妥協しました。

- PATTERN 図は自由空間におけるパターンなので綺麗な形をしていますが、リアルグランドではかなり地面や建物の影響を受けます。

私はもっぱら自由空間のグラフィックスを掲載していますが、心配事を増やすよりモチベーションを上げるためにしています。

ナガラ電子さんが草津市(滋賀県:都市化が著しい)から東近江市(県内)に移転されたように、 我々アマチュアが完全なアンテナを設計する(テストする)ために環境を整えるのはほぼ無理なわけですから。

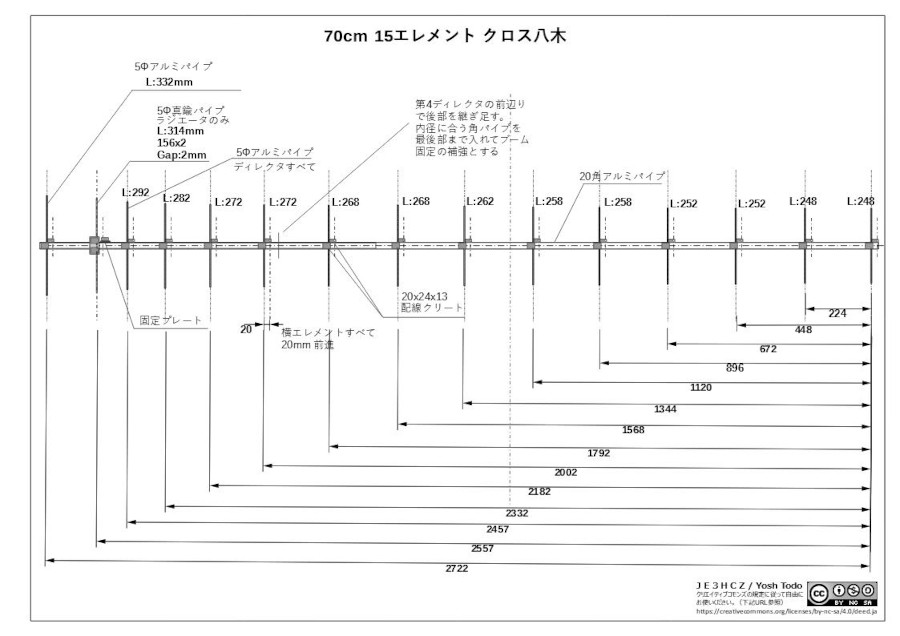

図に示した30エレメント(水平・垂直それぞれ15エレメント)分のデータは、 ナガラ電子製 SS-425Z 25エレメント八木アンテナの15エレメント分を参考にさせて戴いてシミュレーションを繰り返し導き出した数値です。 従ってエレメント長は異なりますが、間隔はほぼ同じままになっています。

さらに突き詰めたい方は、データをMMANA-GAL Basicに転写してシミュレーションしてみてください。

MMANA-GAL Basicの値を図面にする

画像をクリックするとPDFがダウンロード出来ます。 但し、上記シミュレーションのとおりエレメントは 5φのアルミパイプを使用していますので太さを変更する場合は、 MMANA-GAL Basic でシミュレーションし直してください。

また、リンク先のPDFファイルは新しいものに更新される場合が有ります。

現バージョン No.20230106-R1

使用するパーツ及び材料

- アルミ角パイプ 20mm x 20mm x 2mm厚 長さ 2m x 1本 長さ 1m x 1本

- アルミ角パイプ 15mm x 15mm x 1.5mm厚 長さ 1m x 1本 16mm角が有ればベスト。無かったので別売の 15mm x 15mm x 1mm厚 Lアングルを挟み込みました。

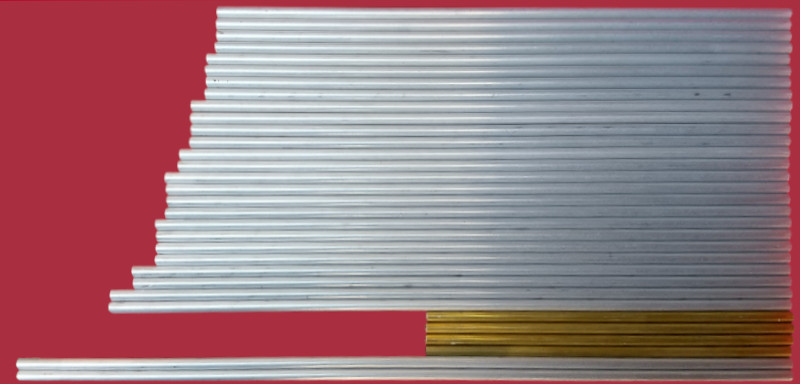

- 各エレメント作成用アルミパイプ 5φ、真鍮パイプ 5φ(長さは図面より計算して、1m長パイプの本数に換算してください)

- 配線クリート(1袋100個入り)

- 配線クリート取付け用 ステンレス皿ビス 4mm x L:25mm 28本 (ラジエータ以外)

- 給電部クリート取付け ステンレスボルト 4mm x L:20mm 4本

- ブーム取付け用Uボルト・ナット及び鋼製帯ワッシャ ブーム最後部にUボルトに合わせ穴を開け、ブームに沿わせて上下2枚の分厚い帯鋼材をワッシャ(分厚いLアングルの上にブームを乗せました)として抱き合わせます。

- NPコネクタ x 3個 と 10D-FB(給電点からQマッチまでのリード線含む)

- Qマッチ分配器部 NRコネクタ x 3個 と 5C-FB x 0.5m

- アルミLアングル 30mm x 30mm x 350mm (Qマッチ分配器作成) 厚さについては、前回2mアンテナの時 1mm厚でやってみました。強度は足りませんが、曲がっても性能に影響は無いので敢えて2mmにする必要は無いと思います。

- 10m幅銅板 200mm程(網線アース用)

Qマッチ分配器に使用するケーブルの長さ

\[ l=\frac{λ}{4}×0.8=\frac{300}{4×f(MHz)}×0.8=\frac{300}{4×435}×\frac{8}{10}=0.1379(m) \]

- 2mのクロス八木のところで詳しく記していますが、5C-FB(75Ω)の波長短縮率は80%です。

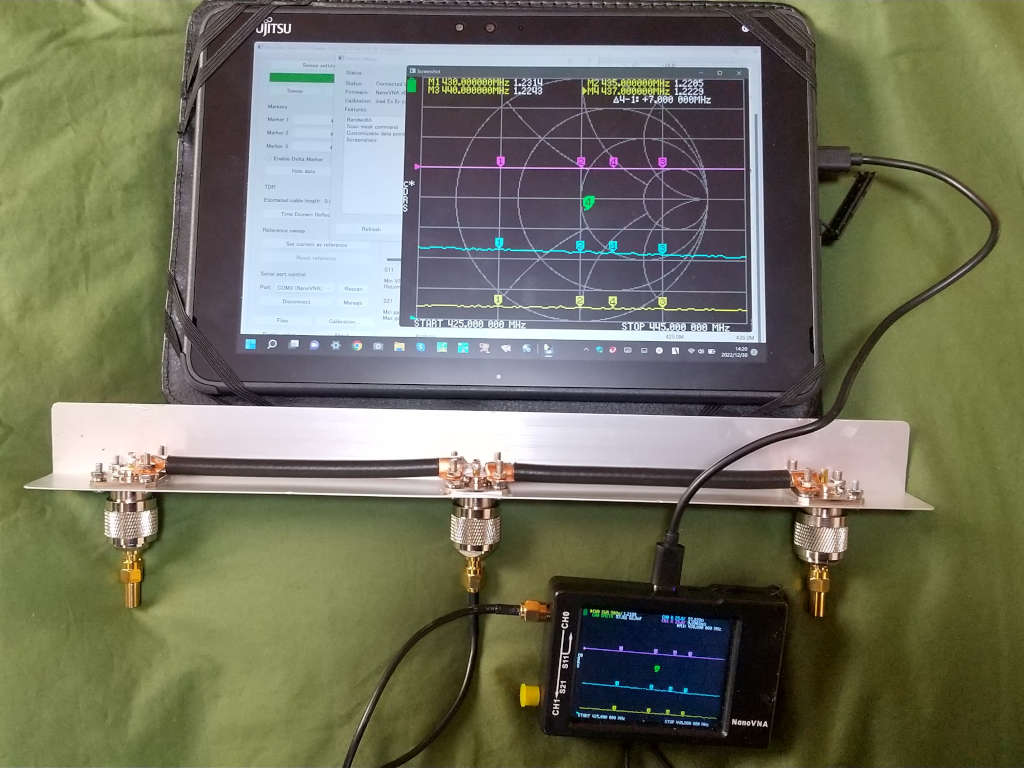

- コネクターNRは心部で間隔 138mm になるように取り付けました。網線アース用の銅板はコネクター固定ボルトを長めにしておいてダブルナットで固定します。

- ちょっと、SWRが高いなぁ~と不満が残っていますが取り敢えず、実際にアンテナと接続してみたいと思っています。

長さ 138mm の 5C-FB x 2 を作成します。芯線の先端から先端(コネクターセンター)での寸法です。

結果がさらに悪くなるようならば、一度ケーブル長さを変えてテストし直したいと思います。 これ以上に短くしなければいけない場合にはコネクター位置も変えなければなりません。 (次項の実測の結果満足いく結果だったのでこのまま使用)

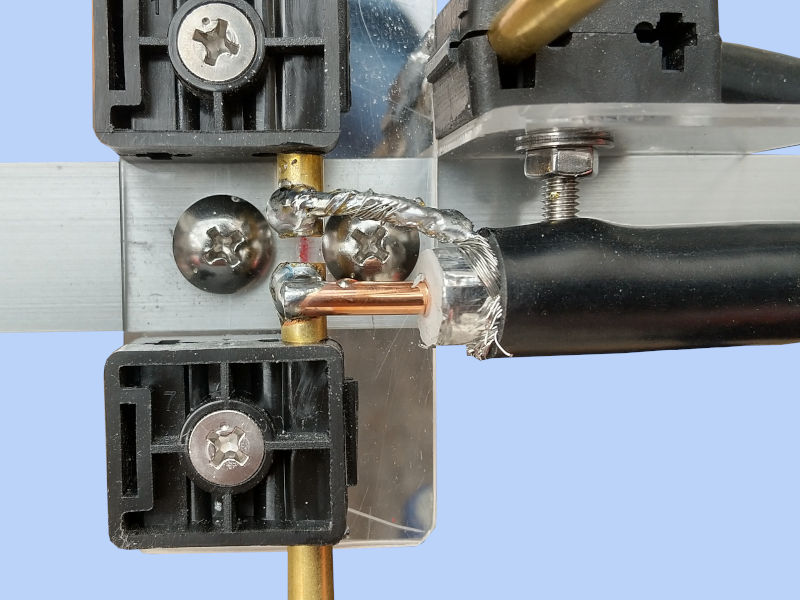

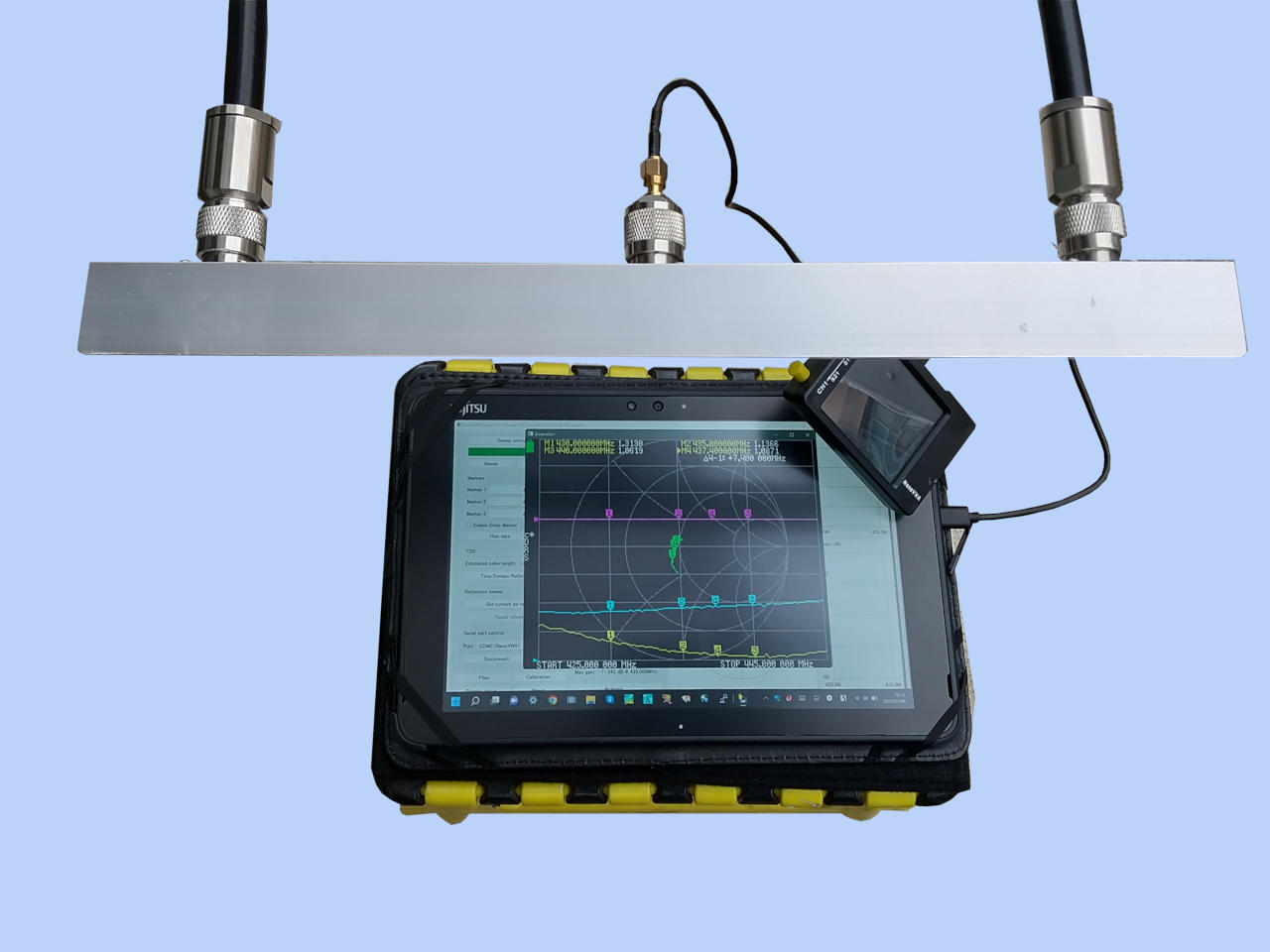

給電点にケーブルを取付け、Qマッチ分配器でスタックする

- 適当な長さのケーブルを給電点に取付けます。10D-FBを使ったので相当に堅いリード線となりました。

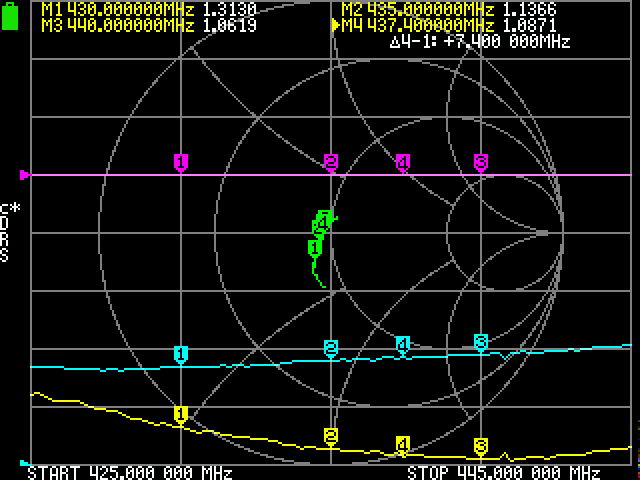

- 少し高域に寄り過ぎた(上限③で最低の SWR 1.06)かも知れませんが、 最も衛星周波数として使われている 435MHz②以上で SWR 1.1前後と十分な数値になっています。

- もしSWRが結果的に思わしくない場合は、Qマッチ分配器を見直すほかに、この給電点に同軸を適当な長さ付けてカットしながらインピーダンスを測定します。 同軸は、リード線の芯線に芯線、網線に網線を半田付けします。

430MHz(下限①)でも1.3なので何の心配も無く使用できると思います。

439MHz帯でこのSWRはリピータの電波を受けるのに優位かも知れません。送信は少々パワーで押せますが耳が良くないと行けません。

アンテナの実装

- 2023年1月8日、1.初仕事、8.末広がりと言う事で、取り敢えず所定の位置に取り付けました。 ところがケーブルを取り付けた状態でSWRを測ると∞.....何をミスった?? 多分、束になっている穴を通すために、SWR測定を先にしなかったケーブルつまりコネクタ取付けかも・・。 日を改めて、ケーブルを見直しましょう。それまで430は休憩です。

- 2028年1月9日、暖かい日差しに恵まれたので、点検開始。一目で原因発見。Qマッチ分配器の無線機へのケーブルコネクタが少し傾いている。 どうも仮締めのままだったようで、ケーブルが堅く重いので回転させた折外れてしまった様です。簡単に発見できたのはやはり 一・八の御利益か!?

最終的に無線機側でSWR測定してみましたが、前項掲載の NanoVNA 画像と同じ結果となりました。後は楽しみながら調整したいと思います。