衛星追尾用2mアンテナの製作(テスト編)

7月

7

2022

ISSは低高度(400km程度)なので、4エレの八木で十分に届いているのですが、SO-50などの700km~800kmだとパワーを掛けても散ってしまってループが取れないことがしばしばです。ましてやPO-101等のように、70cmアップリンク2mダウンリンクの運用だと相当に耳が悪い状態となり、むやみにループを取ろうとすると迷惑になるだけです。

そこでやはり耳を良くすることはパワーを掛けずに衛星通信出来ることの必須条件と考え、アンテナを工夫してみようと思い立ちました。

衛星用アンテナはどんな条件を要するのか

マストが低く仰角用ブームより後ろに、余裕が無い条件を前提として考えてみます。

- エレメントはすべて仰角ブームより前に配置する

- 台風などの影響も考えアンテナブーム長は2.5m位まで

- 2m帯の全域をカバーできなくても145.5MHzより上を重視する

- 衛星の姿勢や挙動から生ずる偏波面の変化に対応できること

条件の③、④はすでにクリア出来ているので、①と②に関してエレメント配置とSWRなどの値をシミュレーションすることにします。

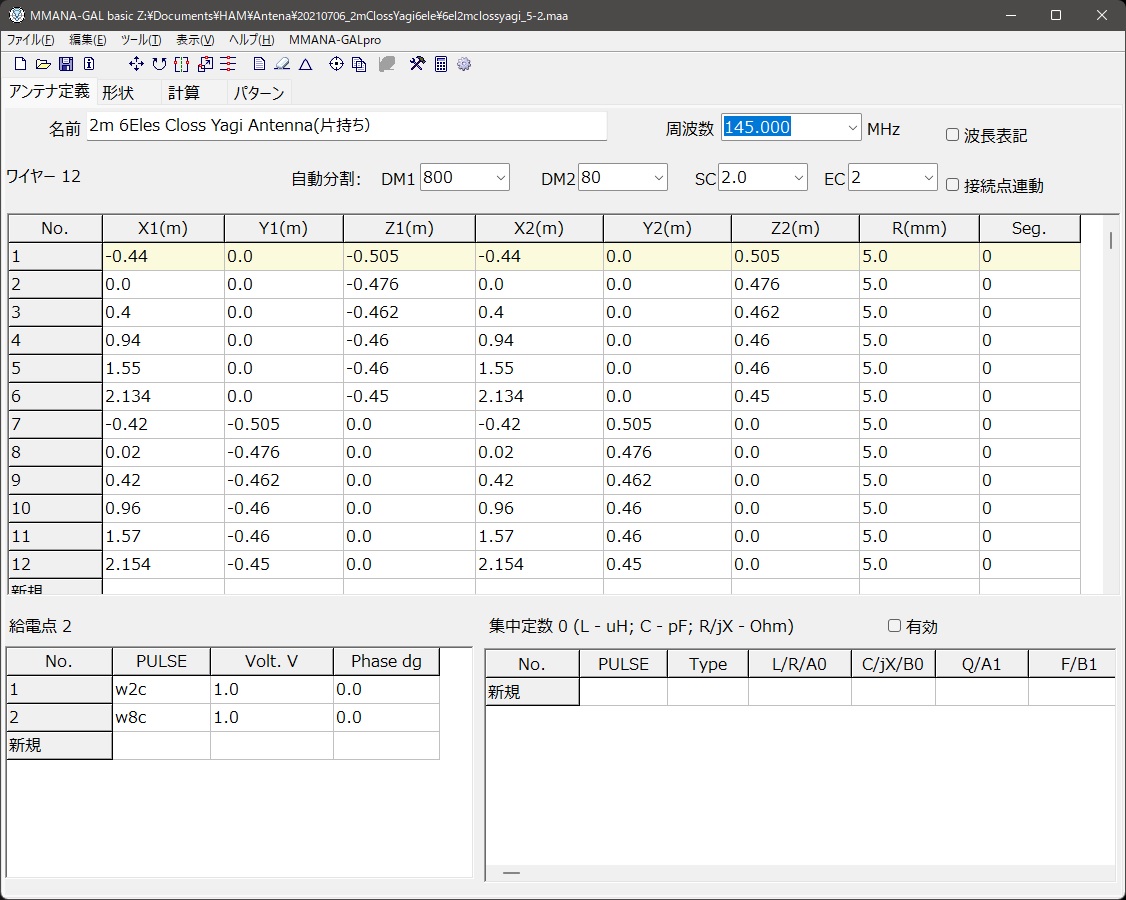

MMANA-GALを使ってシミュレーション

- まずMMANA-GALの「アンテナ定義」に、既存の6エレや8エレシングル等のデータ(サンプルとしてソフトに付属)を読み込んでアレンジしてみます。

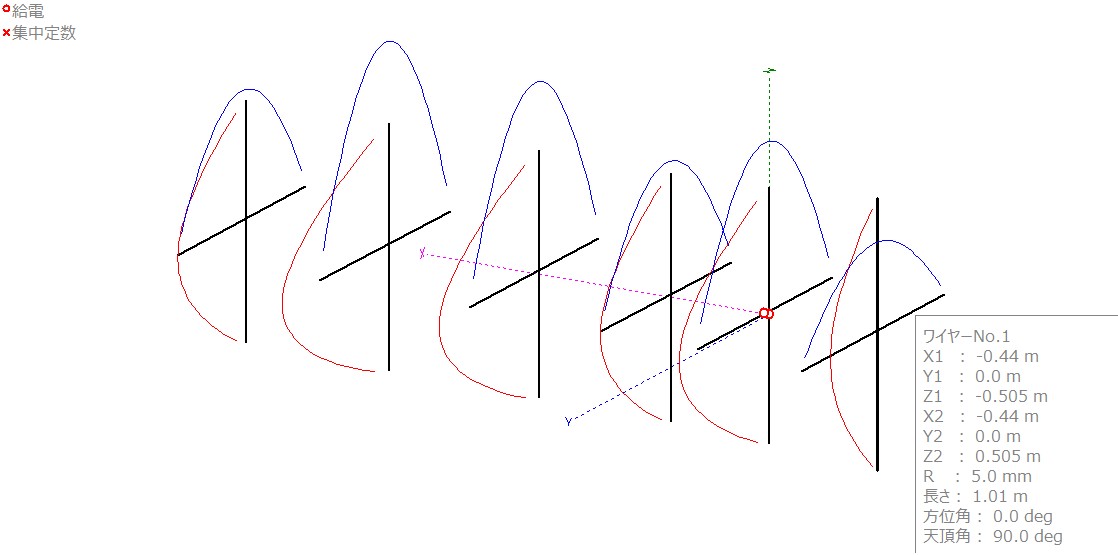

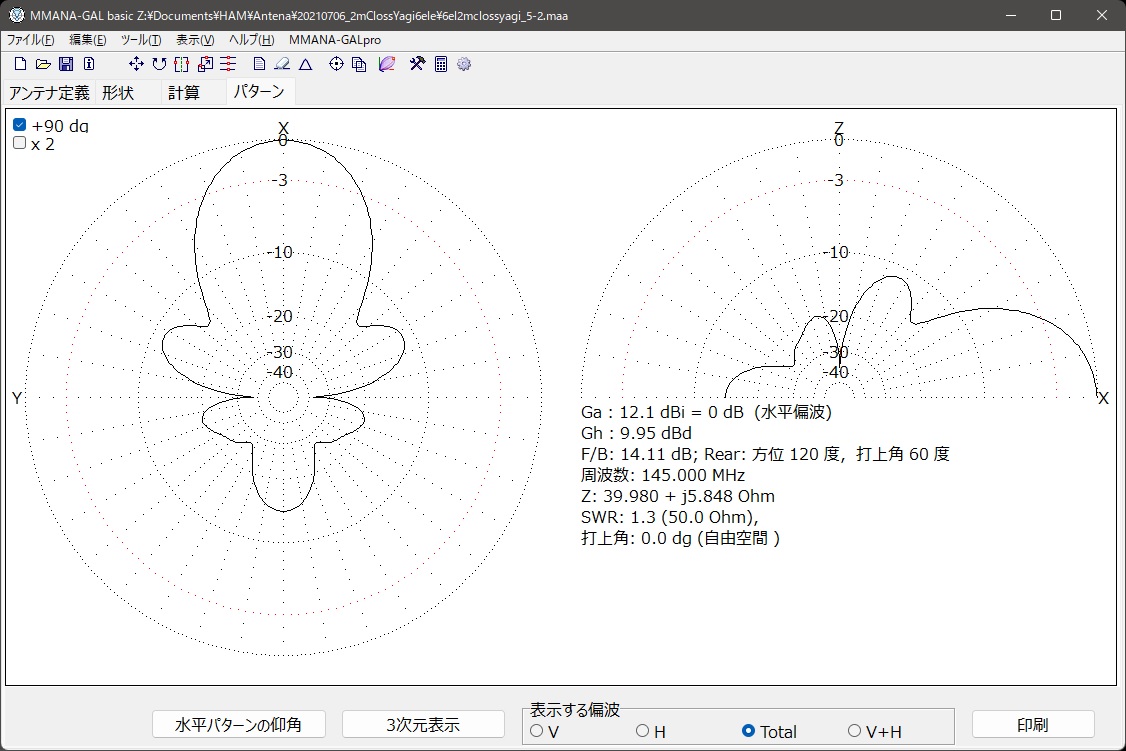

- ひと通り納得できる結果が得られたら①から⑥のエレメントのY軸とZ軸を入れ替えて⑦から⑫としてクロス八木にします。

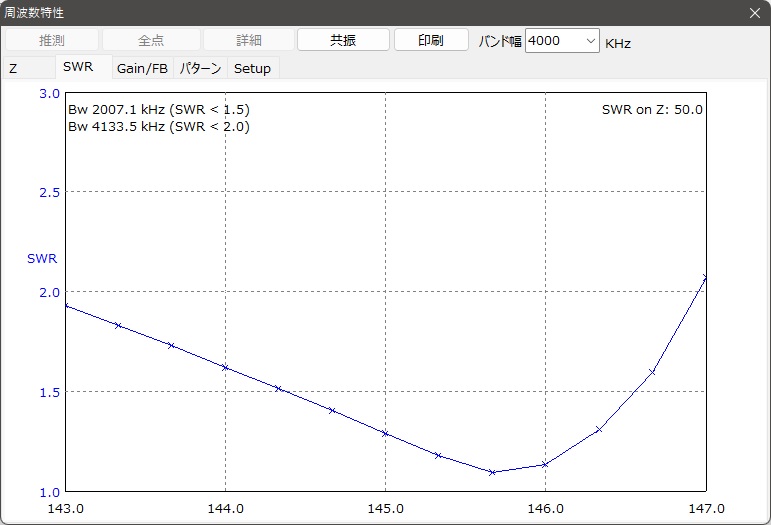

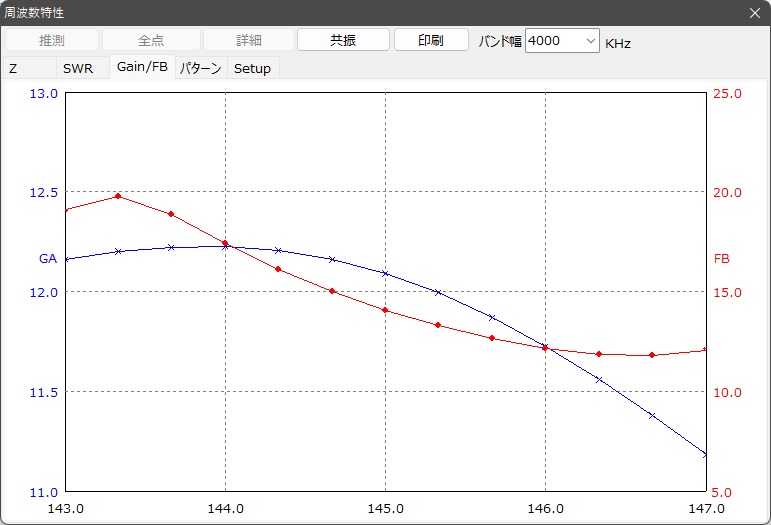

- 1.同様に「計算」して特性図表示すると次のように成りました。 よく使用する145.800~145.990MHz辺りのSWRがいい感じです。

主にラジエータの寸法を僅かに長くしたり、短くしたりして「計算」を[開始]すると、どの様に影響するかがすぐ分かります。 [周波数特性]をクリックして「SWR」→[詳細]としてみると特性が図示され良く分かります。 また、リフレクタをラジエータに近づけると、周波数の高い方に特性が移動します。これを何度も繰り返して(私は丸一日遊んでました。)妥協点を探ります。

これは決していい状態とは言えないと思いますが、ここを気にするとまとまりが付かないので目をつむります。

(現実はどうなると好いのかよく解らない)

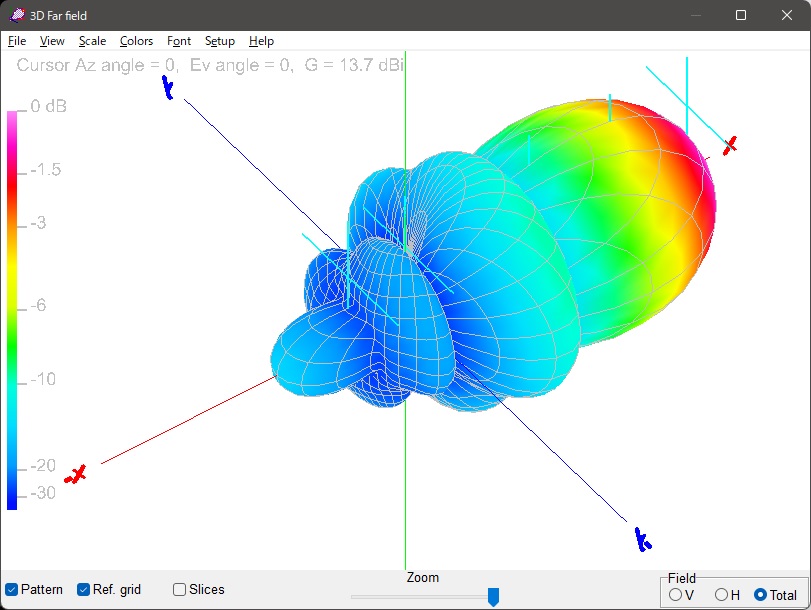

この図は中心周波数145.000MHzでのパターンなので上位では少し内側を描きます。