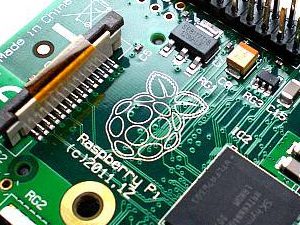

OS バージョン移行時のだましテック

2月

20

2026

アップデートでサイトの認証が取れないとか、リポジトリーが違うとか・・・。そんなときに役立つ正当なテクニックをかじってみた。

#BOTAN #JS1YPT passed at 2025-12-25 22:04z and 23:40 over Omihachiman Japan

— TODO, Yosh JE3HCZ??? (@Day_Tripper0) December 26, 2025

Received 140 frames include 77 CAM94 datas.

Forwarded 105 telemetry packets to the @SatNOGS DB.@CitGardens #hamradio #amsat #CIT pic.twitter.com/Ga32QHHo76

Xアカウント:ARISS-Amateur Radio on the ISS(@ARISS_Intl)より

| ソフトウェア名 | TLMForwarder v.1.0.18 |